Старец Николай (Гурьянов)

ЦАРЬ ГРЯДЕТ!

Любовь к святым угодникам Божиим,

даже если их святость оспаривается высокопоставленными церковными чиновниками,

угодна Господу и не останется без награды

"Править государством может любой. Но умереть за свой народ может только Царь".

Свт. Иоанн Златоуст.

"Канонизации святых почти всегда предшествует почитание подвижника как святого без всякой на то официальной санкции... Почитатели усопших составляют им службы и акафисты, хотя они и не имеют церковного употребления. В своих келейных молитвах почитатели, верующие в их святость, обращаются к ним как к угодникам, предстоящим пред Престолом Божиим... Писали и иконы не канонизированных подвижников. Перед этими иконами возжигали свечи, их лобызали, иногда такие иконы помещали в церквах..."

Протоиерей Владислав Цыпин,

профессор Московской Духовной Академии.

Церковное Право. Учебное пособие. 1996г. с.332-336.

СТАРЕЦ НИКОЛАЙ ОБ ИОАННЕ ГРОЗНОМ

После начала повсеместной травли почитателей Иоанна Грозного и Григория Распутина, верующие, почитающие этих святых, приехали спросить Батюшку, что делать, как быть?

- Бога благодарить и сказать о гонителях: прости их, Господи! - ответил старец. - В почитании этих святых нет никакого греха и никакой ереси, это они не подумав говорят так, нервничают. А раскола никакого нет! Раскола из-за святых нет, никогда не бывало и не будет! Это все пустое, врагом навеваемое неприятие.

Надо мягко объяснять, что мы любим и ценим этих подвижников Христовых, и такое почитание Церковью разрешено и даже одобряется, даже награда от Господа нам за это будет. Мы веруем в их святость, и Церковь разрешает им и акафисты петь, и службы, и иконы писать, потому что в этом выражена духовная любовь к угодникам Божиим.

Так всегда было в Православии... Эта истина хранится в Священном и Святом Писании... Вы вот посмотрите, что написано на иконе царя Иоанна из Грановитой палаты Московского Кремля у него над главой: "Благоверный и христолюбивый, Богом венчанный Великий Государь Царь и Великий князь Иоанн Васильевич, всея Великия России, многих государств Государь и Самодержец"... Это Церковь о нем так писала...

А кто не желает, пусть не молится им, но не ругает и, - сохрани Бог! - пусть не хулят: это великий грех.

А мы будем молиться, чтобы Господь всех нас соединил в понимании. Вы не переживайте, пусть вас ругают, бранят, оскорбляют, не отступайте от Истины, трудитесь. Только все делайте по Евангелию, с терпением. Надо обо всем писать и говорить, но только с любовью...

+ + +

А как тяжело будет тем, кто бранит святых! Вот призовет Господь душу такого человека, будет она подниматься на Суд Божий, а там - Царь Иоанн во святых! Заскорбит душа, заплачет! А как исправить? Надо жить духовно-осторожно и никого не судить. Бог управляет миром, а у Него нет неправды...

+ + +

Осуждающие царей испытывают долготерпение Божие. За это может быть страшное наказание Божие Церкви. Надо сразу, как услышите или прочтете хулу на Царя Иоанна, перекреститься и помолиться о согрешивших, попросить Господа, чтобы Он их простил за осуждение Помазанника, Святого Царя. А неправду и ложь, которую сочиняют про него, ни читать, ни слушать не надо, чтобы самим не повредиться.

Праведников подобает твердо защищать, и ложь на них - обличать. Надо любить святых

+ + +

Царю Иоанну не нужно оправдываться. Совесть его пред Богом и Церковью чиста: он хранил Господом врученное Царство и Церковь от врагов и ересей, он был первовенчанным Царем, собравшим воедино Святую Русь.

Какое величие веры и духа в Царе Иоанне! И царское, небесное, и человеческое, земное - все у него было очищено в очах Божиих, и было законное. Это был высокой жизни и святости Царь. Он спасал себя только молитвой, и молитва его была слышима Господом, который и давал ему силы чрез все пройти и стяжать благодать святого угодника Божия.

У него никого не было, с кем бы он мог поплакать. Зато теперь он радуется в Царствии Небесном и духовные гимны Богу поет. И вы не переживайте. Неправда лишь поможет открыть правду!

+ + +

Грешно испытывать долготерпение Божие... Иоанн Грозный уже причислен Церковью к лику святых, он местночтимый кремлевский (московский) святой, и это сохранилось в церковных летописях" (см. Святцы Коряжемского монастыря за 1621 год, РГБ, Фонд Ундольского, единица хранения 237, "10 июня: в той же день обретение Святаго телеси Великомученика Царя Иоанна").

+ + +

Если услышите, что кто-то хулит Царя Иоанна, сразу попросите Господа, чтобы Он простил этого человека. Страшное наказание ему может быть. Он ведь может умереть без покаяния. Сохрани Бог от этого!

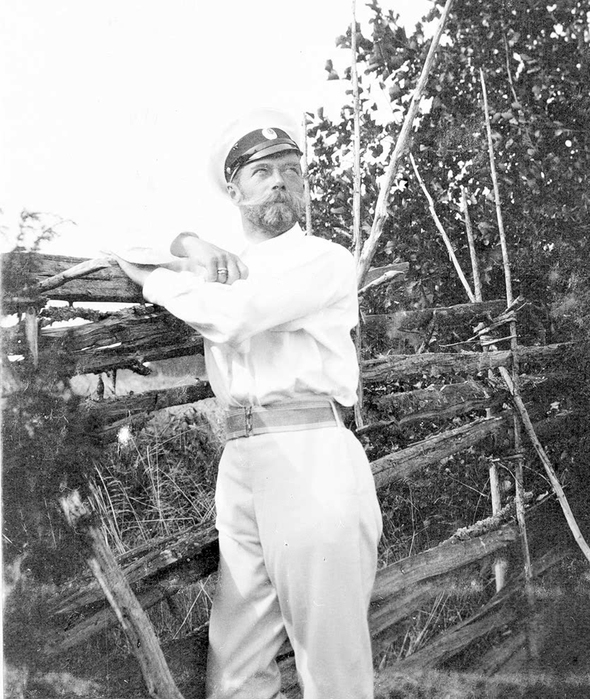

СТАРЕЦ НИКОЛАЙ О ЦАРЕ-МУЧЕНИКЕ НИКОЛАЕ II

Вы задумайтесь, у нас на Руси Царя называют батюшкой-Царем, отцом... А кого еще величают батюшкой, отцом? - Священника! Так обращаются к духовному лицу, к священнику. Царь - личность и лицо духовное!.. Особая красота в Царе, духовная красота - простота и смирение...

Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога... Если человек не любит Царя и Россию, он никогда искренно не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь...

Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский Царь Николай... Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Господь не дарует России нового Царя, пока не покаемся искренно за то, что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить Царскую Семью. Должно быть духовное осознание... Господь дарует России Царя только после глубокого всеобщего покаяния... Русь Святая никогда не умирала и не умрет!

+ + +

Царь Николай не расставался с молитвой Иисусовой. Она хранила его от бед и напастей. Именно она, молитва эта, давала ему духовный разум и божественную мудрость, просвещала его сердце и направляла, вразумляла, как поступить.

+ + +

Святой Царь не отрекался, на нем нет греха отречения. Он поступил как истинный христианин, смиренный Помазанник Божий. Ему надо в ножки поклониться за его милость к нам, грешным. Не он отрекся, а его отвергли...

Надо всем просить святого Царя-Мученика Николая, чтобы не было войны в мире... Над Россией постоянно нависает меч страшной войны... Нам Господа грешно учить и говорить Ему: не посылай войны! А Царь Господа умолит...

Бедная Россия! Сколько она терпит! Начали с Сербии (сказано в 1999 году), чтобы втянуть и благочестивую Россию... Мир наш грешный, конечно, заслужил войну... Но вот храмы восстанавливаются, Божественная Литургия совершается, Евангелие проповедуется... Господь помилует!

Молитва святого Царя Николая отводит гнев Божий. Надо просить Царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там плачет за нас! Умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ о Нем и не думает!.. От такого непонимания и нераскаяния не исцеляются раны на теле России. Надо молиться, поститься и каяться...

+ + +

Не будет Царя, не будет России! Осознать должна Россия, что без Бога - ни до порога, без Царя - как без отца.

+ + +

Сатана скачет вприпрыжку, кругом бесы. Им тошно даже слышать святое имя Царя. Он имеет против них великую силу Божию.

+ + +

Спит народ, спит духовенство. Лучше со столбом разговаривать, чем с иным священником... Не спите, православные! Нельзя духовно спать и не видеть того, что происходит со всеми - с Церковью и со страной. Царь молится за нас и ждет, когда мы изменимся...

+ + +

Господи, что же это! Надо было покаяться! А как каяться надо в Церкви? - Служить Литургию, просить, умолять Господа и всем идти с молитвой на покаяние, исповедь. Сказать: согрешили против смиреннейшего и кротчайшего Царя. Господи, прости и помоги исстрадавшемуся Русскому народу. Если бы люди покаялись, то поняли бы, что без Царя нет России...

Царь Николай - неповинный страдалец за русский престол, врученный ему Господом. Царь - хранитель и хозяин Руси дорогой. Как умучили Святого Избранника, вся Россия покрылась бессчетными крестами и страдает, и мучается, пока не проснется и не опомнится.

Царь ушел, простив всех нас, и мы должны просить у него и у Господа прощения. Царь-батюшка Николай очень, очень любил русский народ...

+ + +

Господи! Что они с Ним сделали! Какие немыслимые мучения он претерпел от извергов! Страшно видеть! Не сказать! Их сожгли и пепел выпили...

Изверги не просто умучили Царя, а принесли в ритуальную жертву образ и подобие Христа Господа. А это - сугубый, тяжкий грех, вопиющий к небесам. Помните, с Царем они заклали Русь. Сатанинская злоба у них.

+ + +

Как их мучили! Не забывайте: Царственный Мученик своими страданиями спас нас. Если бы не муки Царя, России бы не было! Царь очень жалел и любил Россию и спас ее Своими мучениями. Он отдал на заклание наследника Алексия, отраду и утешение своего сердца.

Скорбит Цесаревич, глядя на Русь... А как же не скорбеть? Какие поношения, оскорбления он видит на Царя, Царицу и старца Григория. Алексий знает его святость как никто другой. Молитва мученика Григория спасала царевича столько раз от смерти, исцеляла... Молился Григорий за Русь и его Господь слышал...

+ + +

- Отче, прославят ли старца Григория Распутина?

- А что у Вас в руках?

- Икона мученика Григория с Цесаревичем...

- Видите, уже прославили. И иконочка уже есть, даже акафист, ведь мы же молимся ему. И многие молились и молятся...

- Батюшка, а архиереи будут на нас серчать?

- За что? Мы с вами их ничем не обидели...

- За то, что мученика Григория Распутина славим, святым почитаем...

- Это правда Божия. Здесь не на что серчать.

Слова старца приведены по книге схимонахини Николаи,

бывшей келейницы подвижника:

"Царский архиерей. Слово истины". М. 2004 год.

http://www.rusprav.org/2004/9-10/7.htm

Отредактировано Гocть (2011-06-21 12:49:40)